トップページ > まちづくり・環境 > 地球環境・地球温暖化対策 > 太陽光発電事業 > 住宅・建築物に設置できる再生可能エネルギー利用設備(太陽光発電・太陽熱利用設備)

印刷

ページ番号:14212

掲載開始日:2025年3月19日更新日:2025年3月19日

ここから本文です。

住宅・建築物に設置できる再生可能エネルギー利用設備(太陽光発電・太陽熱利用設備)

再生可能エネルギー利用設備(再エネ利用設備)とは

再生可能エネルギー利用設備(再エネ利用設備)は太陽光や風力などの自然の力を使って生活に必要なエネルギーを作る設備です。

住宅・建築物に設置できる再エネ利用設備としては、太陽光発電設備、太陽熱利用設備等があります。

再エネ利用設備のメリット

CO2排出削減への貢献

日本は、2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする「カーボンニュートラル」を宣言し、2030年度の温室効果ガス排出量を46パーセント削減(2013年度比)することを目標としています。

カーボンニュートラルの実現を図るためには、建築物分野におけるエネルギー消費量の削減を図るとともに、太陽光などの再生可能エネルギーを積極的に活用することが重要です。

建築物に再エネ利用設備を設置することで、従来の化石燃料由来のエネルギー消費量を削減することができ、CO2排出量の削減に貢献することができます。

家計に優しい

再エネ利用設備の導入により、光熱費の節約が期待できます。

例えば、太陽光発電設備で生み出した電気を使うことで、年間約5.4万円(注)の電力購入費用の節約が可能です。

(注) 設置する設備容量を4kW、購入電力の削減量を約1,600kWh/年、⾃家消費分の便益を34.0円/kWhと仮定して算出

災害時に強い

停電時や災害時などの、もしもの時に頼りになります。

例えば太陽光発電設備の場合、停電時にも発電した電気を利用することができるため、スマートフォンの充電等が可能になります。

太陽光発電設備(太陽光パネル)

設備の特徴

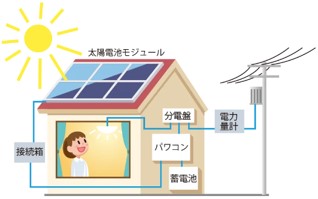

太陽光発電システムは、基本的に太陽電池モジュール、接続箱、パワーコンディショナー、ケーブルから構成され、これを分電盤につないで発電電力を供給します。これらにHEMSや蓄電池、電気自動車等を組み合わせることで、発電した電力を住宅でより多く効率的・効果的に利用することができます。

(出所)一般社団法人太陽光発電協会ホームページ「太陽光発電システム PV施工技術者研修テキスト」

太陽光発電設備の使い方

太陽光発電システムは、太陽光が得られる時間帯に発電します。一般的に晴れた日の日中に最も多く発電し、夜間は発電しません。曇りの日は晴れた日の40パーセントから60パーセント、雨の日は25パーセント程度の発電量になるといわれています。

発電する時間帯は

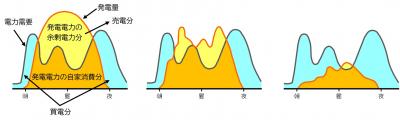

住宅に太陽光発電システムを設置する場合、一般的に発電した電力はまず設置した住宅で使います(自家消費)。標準的な住宅では、朝方と夕方から夜にかけた時間帯で電力が多く使われ、外出しがちな日中は使われる電力は少なくなります(住宅で使われる電力量のことを電力需要といいます)。

一定規模以上の太陽光発電システムを設置した場合、晴れた日の日中は自家消費しても発電電力が余ります(余剰電力)。余剰電力はそのままではためておけないので、電力会社の電力網(商用電力系統)に流して(逆潮流)、他の場所で使ってもらいます。この際に電力会社に流した電力は売ることができます(売電)。

自家消費率を高める方法として、昼間湧き上げのヒートポンプ給湯機の設置や蓄電池の設置といった方法があります。

発電しない時間帯は

逆に、早朝や夜間は電力需要が多くなりますが、太陽光発電システムは発電しません。このような時間帯は電力会社から電力を購入します(買電)。曇りや雨の日など発電量が少なく電力需要が多いときにも電力を購入します。

余剰電力を売電する FITと卒FIT

発電電力を自家消費したうえで余った余剰電力を電力会社に売電する制度として、FIT(Feed-in Tariff 再生可能エネルギーの固定価格買取制度)が整備されています。FITは、太陽エネルギーなど再生可能エネルギーからつくられた電力を、電力会社が一定期間、一定価格で買い取ることを国が保証する制度です。住宅に設置されることの多い容量10kW未満の太陽光発電システムの場合、買取期間は10年です。買取価格は毎年改定されており、2024年度は1kWあたり16円(注)となっています。

10年間のFIT期間の終了後(卒FIT後)は、太陽光発電システム設置者は新たに売電先の電力会社と契約することになります。その際の買取価格は各電力会社が設定したものとなります。

(注)FIT制度を利用するにあたり経済産業省から事業計画認定を受けた認定日が属する期間の価格が適用されます。

太陽光発電設備の導入方法

住宅に太陽光発電システムを導入する方法には、住宅所有者が自分で設備を購入し、設置し、発電電力を使用する「自己所有型」のほかに、住宅の屋根に第三者が太陽光発電システムを設置する「オンサイトPPA型(第三者所有モデル)」や機器をリースして設置する「リース型」があります。オンサイトPPA型やリース型では、住宅所有者の初期投資なしで太陽光発電システムを設置することができます。

「初期投資0での自家消費型太陽光発電設備の導入についてからオンサイトPPAとリース」(環境省)より作成

自己所有

- 住宅所有者が自身の費用負担で住宅に太陽光発電システムを設置する。

- 住宅所有者が所有し、自身の費用負担で維持管理する。

- 住宅所有者が発電電力を消費、余剰電力は系統へ売電し、売電収入を得る。

オンサイトPPA(注)(第三者所有モデル)

- 発電事業者の費用負担で、個人住宅に太陽光発電システムを設置する。

- 発電事業者が所有し、事業者負担で維持管理する。

- 発電事業者が住宅所有者に電力を販売、余剰電力は系統へ売電し、事業者が売電収入を得る。

(注)設置から10年間は事業者が所有し、それ以降は住宅所有者に無償譲渡される形態が一般的です。

(注)発電事業者が住宅の屋根を賃借して太陽光発電設備を設置する場合、その賃借権には対抗要件を備えることができず、貸主が住宅を第三者に売却した場合などには賃借権をその第三者に対抗できないため、住宅の売却などの際には注意が必要です。

リース

- リース事業者が住宅に太陽光発電システムを設置・所有し維持管理する。

- 住宅所有者はリース事業者にリース料金(設置・維持管理費用)を支払う。

- 住宅所有者が発電電力を消費。余剰電力は系統し、売電収入を得る。

太陽光発電設備の設置により生じる費用とメリット

太陽光発電システムを設置した場合の経済性は、経済的効果の側面として「1.太陽光発電電力を自家消費することによる購入費用の削減効果」、「2.太陽光発電電力の余剰電力を売電することによる収益」と、設置・運転に要する費用として「3.システムの設置費用」、「4.システムの運転維持費用」、「5.システムのリサイクル費用」との収支と考えることができます。

試算条件

出所(1.から5.)東京都環境局「太陽光パネル設置に関するQ&A」(令和6年9月19日)

1.電力購入費用の削減効果

発電電力を自家消費すると、その分電力会社から購入する電力量を減らすことができ、購入費用を削減できます。購入電力の削減効果は、大手電力会社の令和6年8月時点の家庭用電気料金単価から、概ね34円/kWhとしています。

2.売電による収益

自家消費したうえで余剰電力を電力会社に売電する価格は、FIT期間中の10年間は16円/kWh(2024年度に発電を開始する場合)です。FIT終了後に電力会社に売電する価格は、会社によって価格は異なりますが、8.5円/kWhとしています。

3.太陽光発電システムの設置費用(設備費、工事費)

太陽光発電システムの設置に要する費用には、太陽電池モジュールやパワーコンディショナーなどの機器費用、太陽電池モジュールを屋根に固定する架台費用などの設備費と、実際に屋根に取り付け配線する工事費があります。

新築住宅に太陽光発電システムを導入する場合の平均的な費用は、約29.3万円/kW(税込み)とされています。

4.太陽光発電システムの運転維持費用

太陽光発電システムが適正に発電し続けるためには、定期的な保守点検や周辺機器の更新が欠かせません。4 kWの設備を30年間使用すると想定した場合、運転維持費用は以下のようになります。

- パワーコンディショナーの交換費用 15年間で一度の交換 27万円/台

(注)パワーコンディショナ―は15年程度で一度交換が必要となり、本試算ではシステム全体を30年間使用し、期間中にパワーコンディショナーを一度交換するものと仮定しています。

なお、日常的には、ごみやほこり等が太陽光パネルの表面につくと、発電量が減ることもありますが、雨風で洗い流されてほぼ元の能力に回復すると言われており、一般的な住宅地では、定期的に屋根に登って掃除をする必要は殆どありません。

5.将来のリサイクル費用

リサイクルの際には別途費用が発生します。

試算例 4kWの太陽光発電システムを設置した場合の経済性シミュレーション

住宅に4kWの太陽光発電システムを導入した場合を試算すると、「設置することによる1年当りの経済的効果」と「設置・運転するための費用」は表1・表2のようになりました。

初期費用117万円が13年(東京都の補助金を活用した場合は9年、さらに調布市の補助金も活用した場合は8年)程度で回収可能です。

また、30年間の支出と収入を比較すると、最大138万円のメリットを得られる計算となっています。

(注)購入する電気料金が試算条件よりも高くなる場合や太陽光発電システムの導入に対する地方公共団体補助の受給可否等によって変わることがあります

| 項目 | 電力量 | 経済的効果 |

|---|---|---|

|

自家消費による電力購入量の削減効果 |

削減量1,600kWh/年 |

購入電力価格34円/kWh(注)1の場合:約5.4万円/年の削減 |

|

売電による効果 |

売電量2,400kWh/年 |

|

| 項目 |

費用 |

|---|---|

|

システム設置費用(注)1 |

約117万円 (設置費用29.3万円/kW×4kW) |

|

運転維持費用(注)1 |

パワーコンディショナーの交換費用:約27万円/台 |

計算条件 (注)1 出所:東京都環境局「太陽光パネル設置に関するQ&A」(令和6年9月19日)

日々、気を付けたいこと

一般的な住宅では、日常的に居住者が屋根に上ってメンテナンスする必要はありません。太陽電池パネルの表面に、ごみやほこり等がつくと発電量は減りますが、雨風によってほぼ洗い流されます。

ただし、日々、発電量の表示器などで発電量に異常が見られないかを確認しましょう。また、地震や台風などの後には、目視によって異常がないかを確認しましょう。極端に発電量が少ない、機器が破損しているなど異常に気付いたときには、住宅を供給した住宅メーカーや工務店や、太陽光発電システムメーカーに連絡します。

定期的な保守点検

太陽光発電システムには、FIT法(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法)により設備の適切な保守点検の実施が義務付けられています。一般家庭に設置される50kw未満の小出力の太陽光発電システムの場合には、法的には定期点検を求められていませんが、4年に一回程度の頻度で自主的に点検することが望ましい、とされています。

また、一般社団法人住宅生産団体連合会では、会員企業が設置した住宅用太陽光発電システムの保守点検を実施するためのチェックリストを定めており、これを参考にすることができます。当該チェックリストでは、住宅の定期点検時(屋根については、築後10年目以降に、5年おきに実施)に併せて太陽光発電システムの点検を行うこととしています。なお、住宅供給事業者の点検者が不具合を確認した場合、別途、太陽光発電システムメーカーや専門業者による点検を依頼する必要があるとしています。

点検費用は、専門業者に依頼すると1回当たり4.7万円 程度と言われています。

機器の更新

太陽光発電システムも、他の設備機器と同様に経年劣化しますので、更新が必要となります。一般的に、太陽電池パネルの寿命は25から30年程度、パワーコンディショナ―などは15年程度と言われています。

太陽光発電設備の処分・リサイクル

太陽光パネルによっては、鉛などの有害物質が使用されていることもあり、廃棄する際には専門業者を通じて適切な処理が必要です。廃棄する際には設置時の住宅メーカーや工務店、太陽光発電システムメーカーに相談します。

現在事業用の太陽光発電設備についてはリサイクル処理や太陽光パネルのリユースの取組みが始まっています。住宅用の設備についてもリサイクルやリユースを実施する体制整備が進められています。将来のリサイクルやリユースをスムーズにするために、設置する太陽光パネルに使われている原材料について、メーカーから提供された情報を保存しておきましょう。

参考資料 「戸建住宅の太陽光発電システム設置に関するQ&A」

戸建住宅を対象として、太陽光発電システムを「新築時に設置する場合」「新築時には設置しないが将来的な後載せを想定して計画・設計する場合」「太陽光発電システムの設置を前提としていない既存住宅に設置する場合」の3ケースに分け、住宅メーカー、工務店、設計事務所、太陽光発電システム事業者、消費者を対象として、住宅側の留意事項を整理し、Q&A形式でわかりやすく解説しています。なお、本ページの引用元としても活用しています。

戸建住宅の太陽光発電システム設置に関するQ&Aダウンロードサイト(一般社団法人 環境共生まちづくり協会)(外部リンク)

東京ソーラー屋根台帳

「東京ソーラー屋根台帳」(ポテンシャルマップ)を使うと、都内にあるそれぞれの建物がどのくらい太陽光発電システムや太陽熱利用システムに適しているのか一目で分かります。

ぜひご所有の建物をチェックしていただき、太陽光発電システムや太陽熱利用システムの導入を検討してみてください。

「東京ソーラー屋根台帳」(ポテンシャルマップ)(外部リンク)

太陽熱利用設備

設備の特徴

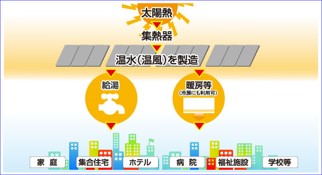

太陽の熱を使って温水や温風を作り、 給湯や冷暖房に利用するシステムです。代表的な太陽熱利用システムは、太陽の熱を集める集熱器、温水を貯める貯湯槽、追い焚きを行うボイラから構成されます。

集熱器とお湯を貯める部分が完全に分離しているものは「ソーラーシステム」、集熱器とお湯を貯める部分が一体となっているものは「太陽熱温水器」と呼ばれています。

(出所)資源エネルギー庁ホームページ

設備の容量

家庭用設備の平均的な容量はそれぞれ次のとおりです。

- 太陽熱温水器:貯湯量200から300リットル、集熱面積3から4平方メートル

- ソーラーシステム:貯湯量100から300リットル、集熱面積4から6平方メートル

例えば、奥行き50センチ×横80センチ×高さ60センチの浴槽には、240リットルのお湯が必要

また、標準的な太陽熱利用設備において、屋根に搭載する集熱器は2・3枚で4から6平方メートルであるため、太陽光発電には対応できない小さな屋根にも設置することができます。

(出所)一般社団法人ソーラーシステム振興協会ホームページ

設置コストおよび光熱費の年間節約金額の試算例

東京都の4人家族が太陽熱利用設備を導入した場合において、1台あたりの年間節約金額と設置コストの目安を次のリンクで公表しています。