印刷

ページ番号:1678

掲載開始日:2015年2月9日更新日:2015年2月9日

ここから本文です。

新型インフルエンザ

新型インフルエンザの概要

インフルエンザとは

インフルエンザは、発熱、咳、倦怠感、嘔吐など風邪に似た症状を示す疾病で、インフルエンザウイルスを原因とする感染症です。

通常の感染症は、予防接種を受けたり実際に感染したりすると、体内に抗体が作られ、その抗体が機能することで、その後はかかりにくくなったり、感染しても軽症ですんだりします。

しかし、インフルエンザの場合は、一度かかっても翌年またかかったり、毎年予防接種を受けなければならなかったりと、他の感染症と少し異なっています。

これは、インフルエンザウイルスの構造が不安定で変異しやすいことが理由として考えられています。予防接種等により、一度体内に抗体が作られても、翌年、変異した新たなウイルスに抗体が対応できないといった現象が起こることによるものです。

このため、インフルエンザは、低温で空気が乾燥するなど感染しやすい条件が整う冬に毎年流行しています。

インフルエンザウイルスには、A型、B型、C型の3種類あり、このうち流行するのはA型、B型で、さらに新型インフルエンザになるのはA型です。

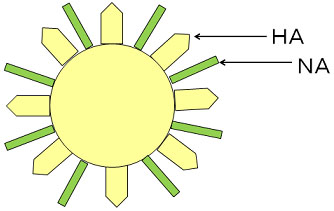

A型インフルエンザウイルスは、その表面をヘマグルチニン(HA)とノイラミニターゼ(NA)という2種類のタンパク質でできたトゲトゲで覆われており、このトゲトゲが毒性や感染力を左右します。

HAはH1からH16の16タイプ、NAはN1からN9の9タイプ存在し、これらの組み合わせによってA型インフルエンザウイルスは全部で144タイプ存在します。

A型インフルエンザウイルズ(模式図)

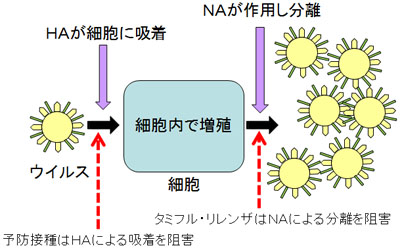

ウイルスは細菌と異なり、自分で増殖することができません。増殖には生きた細胞が必要で、多くは気道上部の細胞に付着し、そこから細胞内に侵入し増殖します。タミフルやリレンザなど抗インフルエンザ薬の多くは、増殖したウイルスが細胞から離れるのを阻止するものであって、ウイルスを死滅させるものではありません。

(ページ下部のダウンロードファイル「予防接種のメカニズム(イメージ)」参照)

A型インフルエンザウイルスは、アラスカやシベリアなどから主にカモを供給源として感染が広まり、様々な動物に感染が確認されています。このうちこれまで人の間で流行したことがあるのは、H1N1、H2N2、H3N2の3種類です。

新型インフルエンザとは、鳥や豚などのA型インフルエンザウイルスが、小変異を繰り返す中で、突然大変異が起き人の世界へやってくるもので、人類が免疫をもってないことから、非常に高い致死率で爆発的な大流行(パンデミック)を引き起こすものです。

東南アジア、アフリカ、中国などで、H5N1、H7N9などのインフルエンザウイルスが鳥から人へ感染し、高い致死率で多くの方が亡くなる事例が確認されており、今後、これらのウイルスが新型インフルエンザに変異することが警戒されているところです。

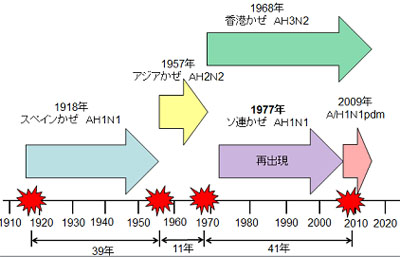

新型インフルエンザは、過去の例から、10年から40年の周期で発生し、最初の1年から2年は季節に関係なく大流行し、流行を繰り返しながら弱毒化し季節性のインフルエンザとなっていきます。直近では、2009年に豚由来のH1N1型の新型インフルエンザが発生しております(現在は、季節性インフルエンザ)。

鳥インフルエンザに関する新着情報(厚生労働省検疫所ホームページ)(外部リンク)

被害想定

新型インフルエンザの流行規模は、実際に出現した新型インフルエンザウイルスの病原性、感染力、人の免疫の状態、社会環境など多くの要素に左右され、その発生の時期も含め、事前に被害想定を正確に予測することは不可能とされてます。

国の「新型インフルエンザ等対策政府行動計画」では、現時点における科学的知見や過去に世界で大流行したインフルエンザのデータを参考に、一つ例として次のように想定しています。

国が想定する被害

- 罹患割合 国民の25パーセント

- 患者数 約1,300万人から約2,500万人

- 入院患者数 約53万人から約200万人

- 死亡者数 約17万人から約64万人

ダウンロード

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、「調布市新型インフルエンザ等対策行動計画」を策定しました。

新型インフルエンザは、鳥・豚・人などのインフルエンザウイルスが種を超えて感染し合うことにより遺伝子交雑等が繰り返され、ウイルスが変異する中で、新たな人インフルエンザウイルスが発生するもので、およそ10年から40年の周期で発生しています。

ほとんどの人が新型のウイルスに対する免疫を獲得していないことから、ひとたび発生すると、過去の例からも世界的な大流行(パンデミック)となり、大きな健康被害とこれに伴う社会的影響をもたらすことが懸念されています。新型インフルエンザ等対策の目的は、これらの被害や影響を最小化することにあります。

調布市新型インフルエンザ等対策行動計画

計画名

調布市新型インフルエンザ等対策行動計画

位置づけ

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく市町村行動計画

対象とする感染症

- 感染症法第6条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症

- 感染症法第6条第9項に規定する新感染症で、その感染力の強さから新型インフルエンザと同様に社会的影響が大きいもの

目的

- 感染拡大を可能な限り抑制し、市民の生命及び健康を保護する

- 市民生活及び経済活動に及ぼす影響が最小となるようにする

概要

病原性の高い新型インフルエンザ等への対応を念頭に置きつつ、発生した感染症の特性を踏まえ、病原性が低い場合等の様々な状況にも対応できるよう発生段階(6段階)ごとに、市が実施する対策の選択肢を示すもの

発生段階

- 未発生期

- 海外発生期

- 国内発生早期(都内未発生期)

- 都内発生早期

- 都内感染期

- 小康期

対策の基本項目

- 情報提供・共有

- 感染拡大防止

- 予防接種

- 市民生活及び経済活動の安定の確保

関連計画等

特措法第8条第1項で規定の東京都行動計画をはじめ、政府行動計画、新型インフルエンザ等対策ガイドライン(新型インフルエンザ等及び鳥インフルエンザ等に関する関係省庁対策会議・平成25年6月26日)及び同ガイドライン付属資料「新型インフルエザ等対策における国・都道府県・市町村の役割分担について」等

閲覧場所

健康推進課(文化会館たづくり西館保健センター4階)、公文書資料室、各図書館